吴雯颖 庆阳市博物馆

一、引言

中国的书画文物是一种神奇的存在,是人类极其宝贵的文化遗产和财富。作为历史的产物,它的价值不只表现在具体作品的本身,每一件作品又反映着当时社会的艺术、科技、工艺水平,对于研究人类社会的进步和科学技术的发展有十分重要的价值。中国书画主要采用绢或宣纸做成,其材料质地纤薄、特性柔软,历时较久易于破损,作为易损的文物,许多名人手迹能够一直保留到今天,首先应当归功于一项古老而又科学的工艺技术——书画装裱技术。张彦远在《历代名画记》中便阐明了装裱对保护历史书画遗产的重要性,“图画岁月既久,耗散将尽,名人艺士,不复更生,可不惜哉!不解装褫者,随手弃捐,遂使真迹渐少,不亦痛哉!”[1](书画作品流传已久,消耗殆尽,著名的书画艺人,不可重生,真是太可惜了!不懂得装裱技艺的人,将书画随手放置,使得真迹越来约少,真是让人心痛呀!)我们在赞叹古代书画家们精湛纯熟的绘画技法的同时,也禁不住对精美实用的裱活而喝彩。几千年来,经过先人们的不断研究和探索,书画装裱、修复技术已经有了十分完善的工艺流程。书画装裱、修复技术能有今天的成就,都是在先人们一代代不断改良的基础上形成的。面对着古老的文明和当今先进的科学技术,我们一方面要利用先进的科学手段,将这一技术进一步提高和升华,另一方面还要保持浓厚的传统风格。

二、本论

书画装裱技艺作为我国特有的一门传统工艺,有着悠久的历史,在源远流长的中华艺术发展史上,为我们今天能够留有如此众多的书画艺术珍品立下了汗马功劳。究其发生的年代,最早可以追溯至南北朝时期,距今不下1500年了。唐代的张彦远在《历代名画记》中记载到“自晋代以前,装褙不佳。宋时范晔始能装褙。”[1](晋代以前,书画装裱都不够好,直到南朝宋代的范晔,开始能把书画装裱的较为得体。)张彦远所提及的范晔,是我国著名的《后汉书》的作者,范晔出身于书香门弟,可以装裱书画,亦属自然。自南北朝再至唐宋时期,经过了大约5个世纪的发展,书画装裱艺术跨入了兴盛时期。南宋周密在《齐东野语•绍兴御府书画式》中曰“其装裱裁制,各有尺度,印识标题,具有程式”。[2]这一有明确规范程式的装裱便是后代习惯所称的宋式裱,流传及今犹存。清代周二学的《赏延素心录》是一部总结性的装裱艺术专著,对装裱艺术论述“精而不苛,简而有要”。当然,也许留给人们印象最深刻的书画,还是张择端的《清明上河图》,如果没有很好的装裱艺术,这幅世界名画,很难保存至今。

中国书画装裱形制在书画装裱发展过程中形成了种类繁多的局面[3、4],根据书画作品的内容、尺寸、色调等方面的不同,加之装裱后用途上的差异,装裱的形制可以分为挂墙观赏和案头观赏两大类。挂墙观赏又可分为条幅、对联、镜片、屏条、横披等,案头观赏可分为手卷、册页。

1. 条幅

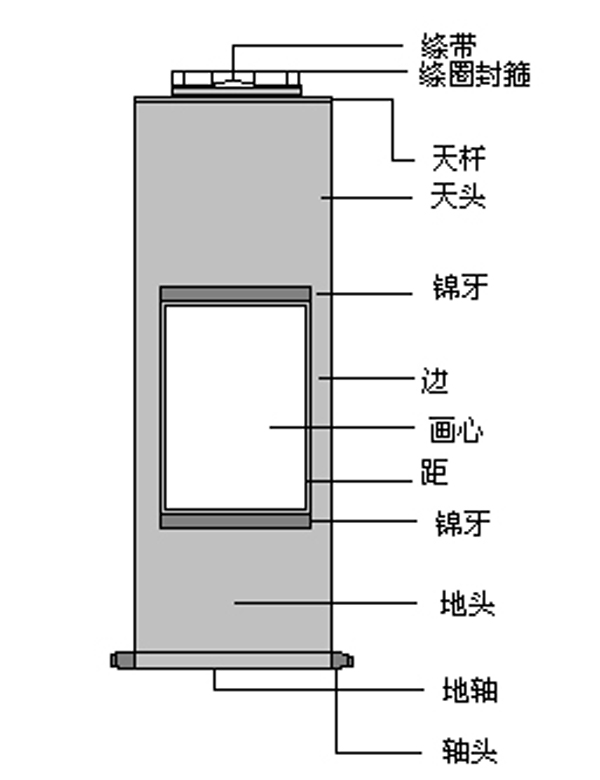

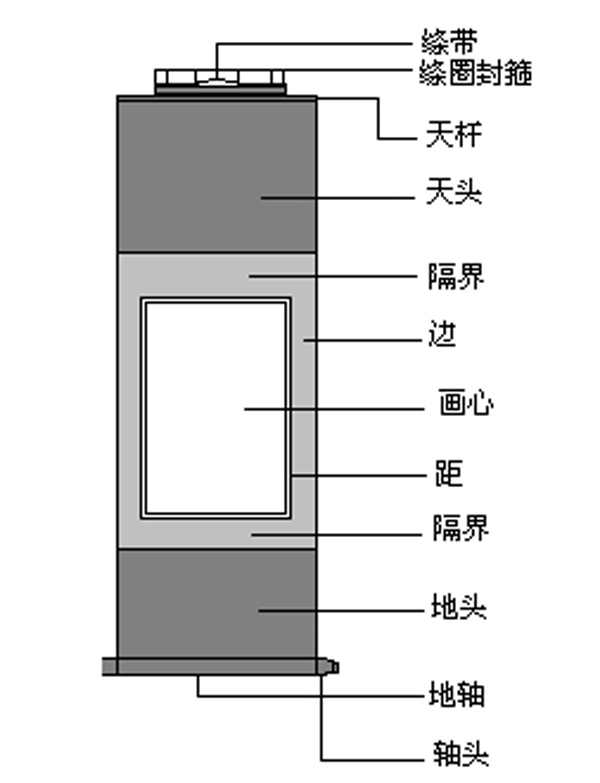

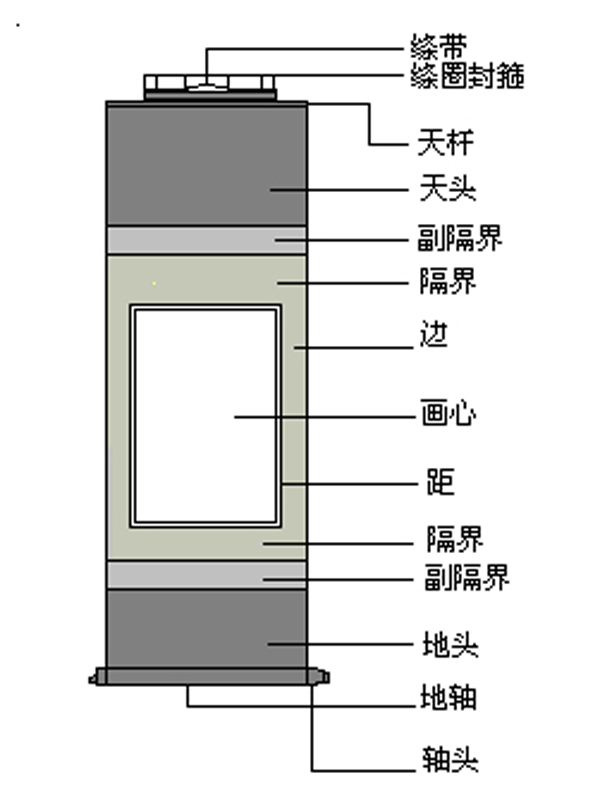

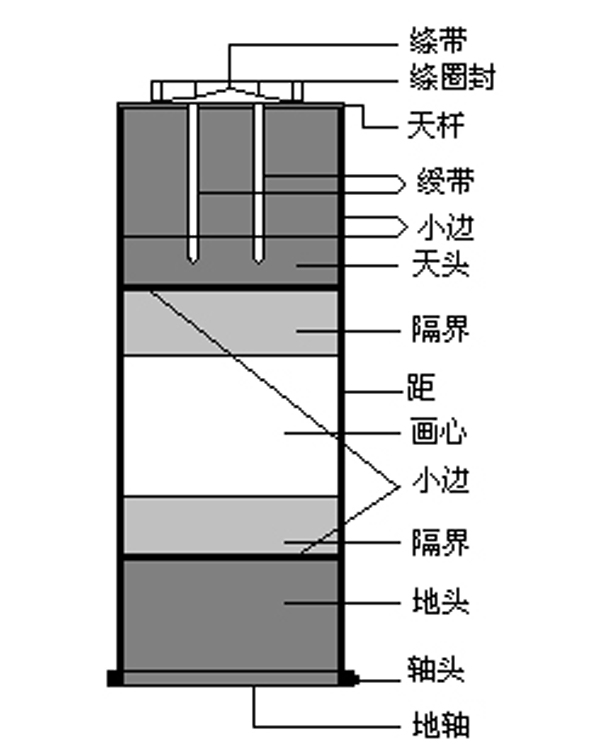

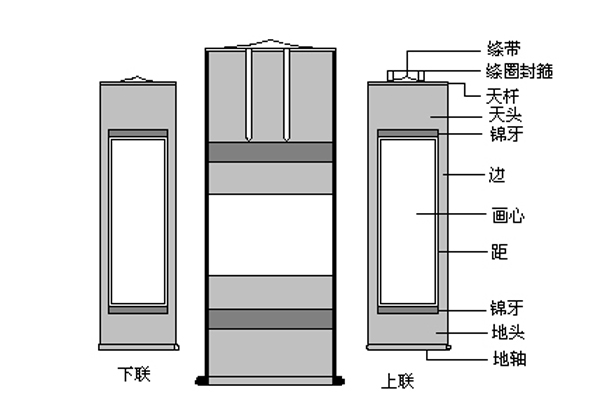

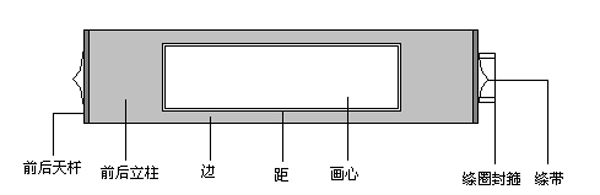

条幅又称“中堂”,是把一幅独立的字画心,装裱成五六尺或七八尺长的条幅,上加天杆,下加地轴,悬挂起来供观赏的装裱形式。凡条幅类可裱成一色式(图1),二色式(图2)、三色式(图3)、宣和式等形式(图4)。

图1 一色绫裱图解

图2 二色绫裱图解

图3 三色绫裱图解

图4 宣和裱图解

2. 对联

对联这一名词,兴始自明代,到了清代就更加流行了。对联是把两条对称的上下联字条,用同一式样装裱而成(图5)。一般对联心都为长条形,裱绫都不易过大,更不易裱成二色。

图5 对联裱式图解

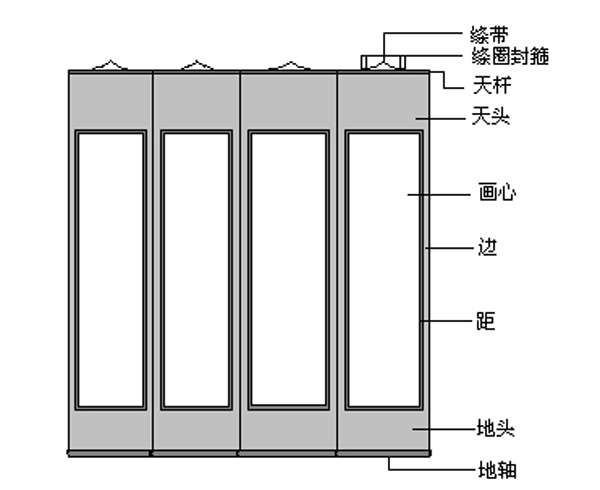

3. 条屏

条屏一般用4幅、6幅、8幅甚至12幅(一般都是偶数)同样规格的竖长幅字画,经装裱后配成一堂(图6)。

条屏的内容多种多样,绘画有戏曲人物、山水景色、四季花卉等,书法有古典诗、词、赋等。由于各条屏的内容大都有一定的内在联系,故有“一堂屏”之称。

但是,无论一堂屏的条数有多少,裱就悬挂时必须依内容的次序排定。凡一堂屏,每条的裱绫尺寸都要相等。因此,也就要求裱料的颜色、花纹都应一致。

另外,把一整幅很大的字画分割成数条装裱,合挂起来仍然是一幅完整的画,所以又叫“通景屏条”。

通景屏的条数可以有多有少,但都是偶数。既称通景,裱就则必须连挂在一起欣赏,而且每条的相接处不能露出墙壁。因此,通景屏都不能安装轴头,而以平杆为之。通景屏都是画家为了表现庞大的景物或丰富的故事内容,分别画在几条屏纸上,然后拼对为一个整体。但也有的是画家直接将要表现的内容画在一种巨幅纸或绢上,后人为了便于张挂、收藏、携带,将其裁裱成通景屏的。

图6 四条通景屏裱式图解

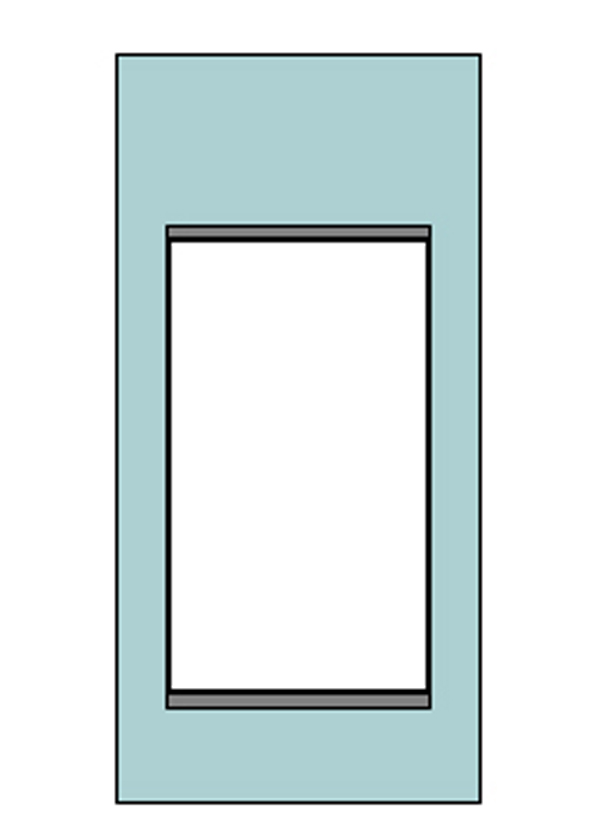

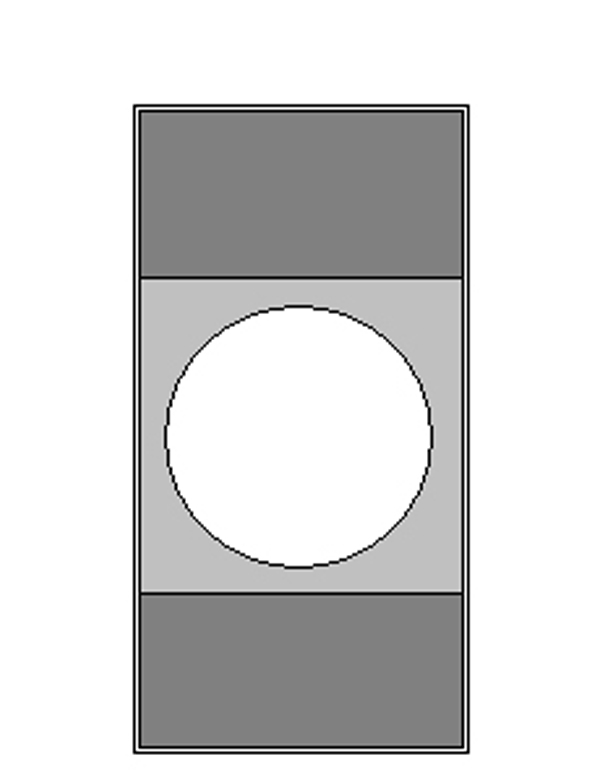

4. 镜片

镜片是把书画心装裱后,装进玻璃镜框中供观赏的形式(图7,图8)。镜片不加天杆和地轴,有大有小,大则达50多平方米,小则不足盈尺。

图7 一色绫裱立片简图

图8 二色绫裱圆光片简图

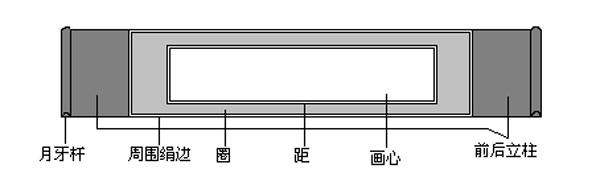

5. 横披

横披画的名称始于宋代。“横披”是指横长幅挂墙的卷轴字画,它长短不一,左右端装有立柱。把一幅横画装上天杆或是月牙杆的,就称之为横披(图9、图10)。裱成手卷不能悬挂时,就不能再称它是横披了。

图9 一色绫镶天杆横披裱式图解

图10 二色绫镶月牙横披裱式图解

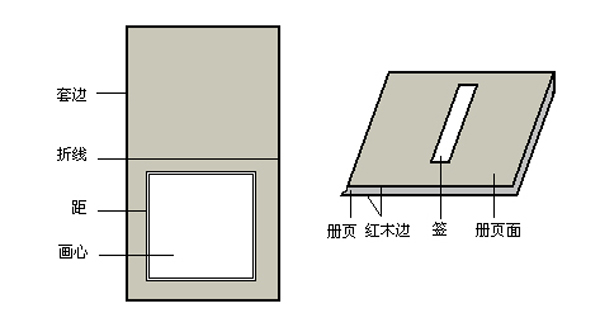

6. 册页

册页是把一些小幅的书画及扇面、名人信札等,用册页的形式装裱起来,以便放在案头欣赏。

一般册页均取偶数,少则四开、八开,多则十二开、十六开、二十四开不等。如页数再多可分为上下两册,每本册页的前后各加素的副业两开。

册页又分为三种款式:一种叫“开版式”(图11),左右翻阅,亦称“蝴蝶式”,上下翻阅的叫“推蓬式”(图12);另一种平行折叠连接成册页的叫“经折式”或“奏折式”(图13);还有一种叫“散装式”,也叫“活册页”。

“开版式”册页是一幅画配一幅题诗,应当画在右,题诗在左。“推蓬册页”是对题在上,画心在下。其规格则是天地头相同,立柱与分心相等,但天地应略宽于立柱与分心。

图11 开版式册页图解

图12 推蓬式册页图解

图13 经折式册页图解

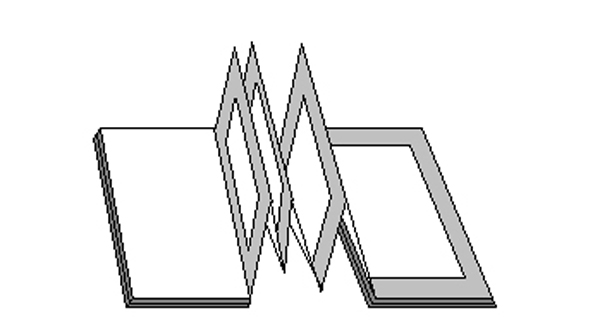

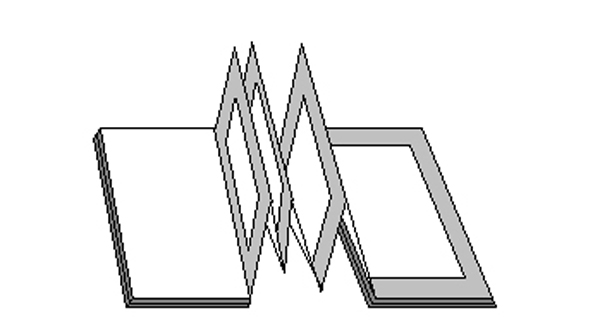

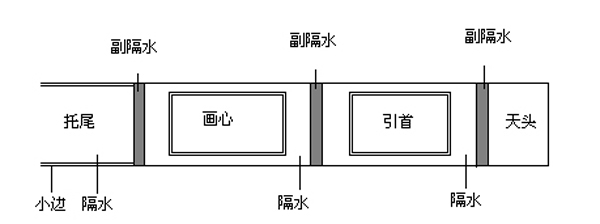

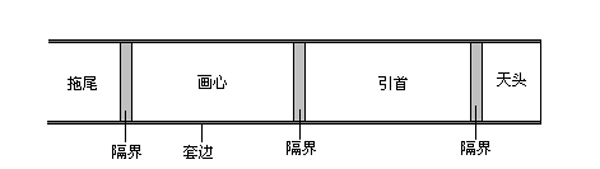

7. 手卷

手卷是放在长案上供展开观赏的字画。画心一般高一二尺,横长从八九尺打七八丈不等,从右至左展开(图14,图15)。

基本格式:天杆(右侧)、天头、隔界、引首、隔界、字画心、隔界、尾子、地轴(左侧)。

图14 大镶手卷图解

图15 小镶手卷图解

三、书画装裱实验

1. 书画装裱前的准备工作

经过装裱后的书画,应该美观大方,富有民族传统特色,并能长久保存。要使装裱达到这种水平,应该说,备料是一个关键的问题。

1.1 制作浆糊

(1)洗粉

张彦远在《历代名画记》中已经提出:“凡煮糊必去筋”[1],洗粉就是通过水洗将面粉中的面筋提取出来,使之成为淀粉。

洗粉的方法:面粉加水后和成面团,和匀后用盆子盖住醒一会儿,然后将面团浸入清水盆内揉洗,慢慢揉出白汁,同时将揉出的汁水倒入另一个盆内沉淀,在原盆内加清水继续揉洗,如此反复,直至揉不出白汁为止;揉出的白汁水经沉淀,表面的水呈现淡黄色,这时需要将其清掉,并重新加入新鲜清水与沉淀的粉水搅拌,继续让其沉淀,如此重复若干次,直到淀粉上面水清时即可取出制浆。淀粉浸在水中时应经常换水,否则就会发霉变质。传统冲制浆糊时加一定量的明矾,使浆糊不会在短时间内变质腐烂。 (2)水冲法做糊

将淀粉用温水调成粥状后,再用沸水冲调,直至凝聚成团,用木棒狠搅拌匀,看到浆糊发出光亮,有小泡出现为止。

制成的浆糊应置于冷水中,水面高出浆糊1cm左右,以免结皮。用时捞出,在盆中用棒捣碎至无块时,加少量水捣,捣的时间越长,糊性就越大,然后搅拌使水和浆糊完全融合,再加水搅拌。不要一次倒入很多水,否则容易搅拌不匀出现疙瘩,不好使用。根据不同工序的需要加适量的水,调配出稀稠不同的浆糊以备使用(表1):

表1 浆糊配比表[4]

浆糊(克) | 水(毫升) | 用途 |

500 | 100 | 托绫、绢、锦绢、锦 |

500 | 60 | 镶活,装天杆地轴,贴签低、角绊、包首 |

500 | 500 | 托绢本画心,绢包着 |

500 | 650 | 托破绢本画心 |

500 | 1100 | 托破纸本画心 |

500 | 1200 | 托册页底子 |

500 | 1800 | 托一般纸本画心托染色纸镶料 |

500 | 1800 | 托高丽纸 |

500 | 2100 | 托一般生宣纸 |

500 | 2300 | 托画轴覆背纸 |

500 | 2500 | 托手卷覆背、覆手卷 |

500 | 2900 | 托绵连 |

还应注意,不能用刚刚做熟的浆糊进行托裱,最好过两三天后才好。如果用热糊,容易使画面发挺不平,俗称“起瓦”。在夏季用糊,不必过早或提前备糊。否则,糊益发酵,不仅减去糊性,而且用之发涩,不宜托裱。关于如何制糊、备糊,前人是很讲究的,可见制糊、备糊之重要。

1.2托绫

没有经过加工的绫子是绵软的,而且皱褶不平,不能直接用来装裱画幅,只有经过托绫,才能成为配成画心的材料[5]。

托绫前的准备工作:一要清洁环境,擦净案台;二要将排笔、棕刷清洗干净;三要备好托绫所需的浆糊;四要将托纸按要求裁配方切好。

绫子的正面是,画丝横,地丝竖。托绫子时,须首先辨认正反面。反面朝上,展铺案上,用排笔蘸清水将绫刷湿、润透,刷水时不能用力过重,防止绫面因用力过重乱丝。在托绫时,往往因为有的锦绫两侧边沿处织得较紧,经刷水后,整个幅面伸展而两边紧缩,不便于抻平抻直,影响加工质量。遇有这种情况,可在绫子的两侧分别以剪刀隔20cm剪一小口,以便于操作。清水刷匀后用毛巾吸水,用一条毛巾平铺在绫子上,用手轻轻地压住毛巾的一边提起来,将毛巾拧干;再移动一个部位吸水,如此依次进行,到吸干水分为止。

绫绢经吸水撤潮以后便可以上浆。其步骤是:先将已调好的较稠的浆糊分摊在绫绢上,再用棕刷自左向右刷匀浆糊,然后45°斜刷一遍,刷时要轻。为了使浆糊刷得均匀适当,最后还应将排笔上的余浆和余水挂掉,顺齐笔毛,用排笔的前端部位接触绫面,从上往下,从左至右拖一遍。拖时需拖一笔翻一次排笔,并要笔笔相接,笔路尤其不能乱。这种方法亦即是通常所说的“光浆”。

撑绷好经过光浆的绫面,还要仔细检查上面有无杂物和断丝,如有杂物应用针锥镊子挑净,有断丝的也应用剪刀剪掉。上述各项做好后,即可上托纸。托纸的上法是:量好托纸的尺寸并将其卷在直径约2cm左右的圆棍上使纸成为筒状,然后左手执卷好的筒状托纸,对好右手一边的绫端头及上下两边,左手放纸,右手用棕刷横刷托纸并将纸刷实。托纸的长度一般均不够,需连接,连接的接缝处浆糊不宜多,接缝也不宜太宽,以不超过1mm为好。托纸上好后,四周上糊,做好启口,贴到壁上,贴好后从一边掀一小缝,往里略吹口气,使绫绢与壁纸略有间隙。这样才不致使绫绢的颜色被壁纸吸去变花。

2. 装裱书画的程序

2.1 托画心

一张宣纸或素绢经绘画和书写以后,由于不同程度的受水,干后均会出现皱折不平的现象。为了使作品平服美观,也为了使画心在装裱时与四周的镶料厚薄一致,就需在书画作品的背面先行托一层宣纸,这个过程称为“托画心” [6]。托心工作是装裱中最基本也是最重要的一个环节。它不仅关系到后面装裱工作的各道工序,更是各类裱件质量好坏的重要问题。

根据画心的用墨用色情况,画心的托法一般可分为三种,即“湿托法”,“干托法”,“覆托法”。湿托方法是画心几种托法中较为简便的方法,同时也很容易掌握。凡是墨和颜色不易晕化脱落的画心,均可采用湿托法。过程如下:

按画心的大小配好禙托纸,托纸比画心的四周宽出2cm左右。然后将画心正面朝下扣在案台上,先行润身,即用微湿的排笔在画心背面通刷一遍,接着将画心整个掀空使其透气并放平,再用蘸满浆水的排笔在画心中心起刷,行笔犹如在纸上写“米”字,按顺序从头至尾刷平整张画心。刷平后应检查有无漏刷的地方,如有漏刷需及时补刷;同时也要检查有无杂物,如有应及时挑去。最后上禙托纸,上画心禙托纸时应注意以下几点:一、棕刷用力应均匀一致,同时要注意充分运用腕部的力量;二、发现皱折时,最好掀起托纸拉平后再刷,不要急躁从事;三、如遇浆水过多,托纸太湿不宜掀空时,可顺褶皱方向加力排刷。

画心托好后,一般均需要贴墙定形。贴墙上浆的办法有“游浆”、“点浆”两种。

2.2 上下墙

画心上好托纸,拍浆(或点浆)后,需上墙贴平以利定形[6]。画心起台贴墙的手法是,右手拿棕刷并提起画心的右上角,左手提拿左上角。贴画心时先贴上端的边(注意贴时应贴得平而直),后贴右边上面的一段,再贴左边上面的一段,按同样顺序贴未贴的右边余段及左边余段,最后贴好下端的边。贴下端时需在其中间留出1cm左右的地方夹入小纸条作为“启口”,以便画心干后启揭。

画心经贴墙一至数天后即绷平,这时可启揭。启揭时先用竹启从启口插入,竹启与画心成45°斜角,紧贴墙面用力缓慢向外划出。先启下下端的一边,再启右端的一边;然后右手拿住右边,左手拿住左下边,与墙面成约45°向上掀揭,将画心揭下。

上下墙分单心上下墙和覆背后上下墙。单心上墙是指:托好的画心在墙上晾干,所需要的上下墙,一般为一天即可,覆被后的上下墙是指字画加料后需要定型,一般需10~30天(条件许可,时间越长越好)。《装潢志》中关于上下墙这样写到“上壁值天润,乃为得时,干即用薄纸粘盖,以防蚊蝇点污、飞尘浮染。停壁逾久逾佳,俾尽历阴晴燥润,以副得心应手之妙。”[7](上壁晾干时遇到天气温和空气湿润,是理想的天时。晾干后要马上用薄纸粘在上首,覆盖裱件,以防止蚊蝇沾污和灰尘污染。上壁书画停在墙上晾干的时间越长,效果就越好。要使它尽历阴晴燥润各种天气以获得得心应手之好处。)“上壁宜润,贵其滋调;下壁宜燥,庶屏瓦患。燥润失宜,优劣系焉。”[7](裱件上壁适宜于温润天气,贵在可滋润画幅,逐步干燥。但下壁必须选择晴燥天气,才能避免画幅像瓦片那样拱越的弊端。晴燥或湿润的天气选择是否恰当,直接决定着裱件质量的优劣。)

2.3 方心

亦称方裁画心,托好下墙后的画心,需将四周裁切方正后进行镶接,不论什么装式都必须进行这道工序。方裁画心时,第一刀(一般称第一刀裁切过的线为基本线)在裁切时应选择画面、款印较紧的一边,再以第一刀为标准,依次裁切其他三边。裁切的具体步骤是:先裁切画心长边的一边,后将画心对称的另一长边依据切齐的一长边对齐,用针锥在边的顶头部位刺孔作记,放平画心,按刺孔记号裁切第二长边。切齐两个长边后,将画心横折,依据两长边对齐,然后在画心的两头横边顶头部位刺孔做记,放平画心,依刺孔记号切好两头。至此,裁切画心的工作即完成。

2.4 裁配镶料

将托好的绫或绢等材料按照画心尺寸、款式的需要,裁切出比例协调、颜色适当的天地头、隔界等各部位镶料。在这个过程中既要合理用料,又要注意画心与镶料及镶料各部位之间的颜色搭配,在裁配绫子时还要注意,不能横直丝掺杂使用,否则会因为绫面的光泽而产生色光差异,导致画幅整体上颜色深浅不同[8],争取做到协调、美观、大方。然后将裁好的各部位镶料依次粘贴在方裁整齐的画心上,将四周裁齐,用重物压于浆口。

2.5 转边,折串和粘串纸

把已经镶好的画幅四周裁齐,将左右两边的边际向背后折转0.2cm,使画幅两边的镶料边际成光边,画幅经转边后,即可折串和粘串纸。天串一般为2.5cm,地串一般为7cm,天地串折好后粘串纸。

2.6 覆背

又称上墙或大裱。覆背就是把两层宣纸或一层宣纸一层棉纸用稀浆糊粘接在一起,再把已备好的字画铺在上面进行排实后贴在墙上进行干燥定型。此工艺是装裱中技术性要求很高的一道工序,定型时间一般为10~30天。《装潢志》中关于覆背这样写到“覆背纸必纯用绵料,厚薄随宜,亦须上壁,与画心同挺过;洒水润透,用糊相合,全在用力多剔,令表里如抄成一片者,乃见超乘之技。或用上号竹料连四,以好绵料纸托为腹背用亦妙。竹料砑易光,舒卷之间,与画有益,切忌用连七及扛连。”[7](覆背纸必须纯粹用檀树皮抄成的绵料纸,厚薄要与画心相配。覆背之前也要象画心那样上板壁,使之平挺。挺过之后,要洒上水润透,再用浆糊与画心粘合。要粘合得好,全在于用力多刷几次,使画心和背纸表里如一,看上去天衣无缝。就像是手工抄成宣纸一片玉版的样子,这才显示出高超的技巧。覆背纸有的选用上等竹料的连四纸,用优质绵料纸托好再用作画心的覆背纸,效果也很好。竹料的连四纸经过砑磨容易光滑,在舒展或卷拢时对画幅有益。千万不要用连七纸及扛连纸作覆背纸。)

2.7 砑光(磨光)

定型干燥后的字画下墙之后用小刀将纸张中的小碎杂质除去,用石蜡在字画的背面轻轻涂一层,然后用砑石打磨三次,以增加画的韧性和密度[4]。

2.8 剔边

上完大裱的字画四周有一圈2~3厘米宽的水边,将其剔去,留下裱件。

2.9 粘天杆、地轴

天杆的长度和画幅的天头宽度相等,两头锉平,用绫包封;地轴的轴身务必要粗细一致。将备好的天杆、地轴粘贴在字画上,并装上丝带。

四、结语

书画装裱艺术是我国独特的民族工艺,在源远流长的中华艺术发展史上,书画装裱为我们今天能够留有如此多的书画艺术珍品立下了汗马功劳。

通过实践总结了装裱字画的过程,可以看出书画装裱不止是一项单纯的技术,而是一门学问,它从古到今,从无到有,经历了漫长的历史长河,在不断的继承、发展和创新中逐步完善起来,世代相传,具有很强的生命力,完整的操作方法是先辈们智慧的结晶,所以我们今天的装裱基本上沿用了老祖宗留下的方法,但是,随着历史的前进和时代的需要,装裱工艺总是经历着不断发展、不断创新、不断完善的过程,它同世界上其他事物的发展规律一样,不会也永远不可能只停留在某一个时代的水平上。我们在总结前人经验,肯定历史功绩的同时,绝不该被前人的立论所束缚,更不该把前人的东西捧为“金科玉律”,否则,就会裹足不前,我们还应看到历史的局限性。米芾就曾有过这样的一段记载:“赵叔盎收张璪松石一轴,李公麟家物,已破糜,不可重褙。”[9]这就说明在那时的装裱技艺还没有达到经修整使残画复原的水平。因此,即使一些对装裱有过贡献的历史人物,也不必迷信。毋庸置疑,今天的装裱技艺,已经达到了前所未有的高水平。这种高水平是在总结前人经验的基础上提高起来的。可以说历代的装裱,有其时代的风格特点,既代代相承,又代代相异,各有可取之处。

通过对新作书画的装裱实验及古旧书画的修复保护可以看出:

(1)新作书画应及时装裱

凡新写好的字画,一般要存放一段时期,让墨色、印泥有一个自然晾干的过称,但最好不要长期放置,因为绘画时受水墨、颜色和胶水的浸渍,干后就会凹凸不平、起皱痕,若不装裱衬托,非但不如原来的样子,还要减色。所以一定要及时装裱,经过艺术设计的装裱,显得整洁美观,更能增添神韵。如果放置不裱,也不宜保护,存放时间过久就会从折叠处折断纸绢的纤维,印泥可能会转印到对折画面上。或不慎造成断裂破损、残缺、污染、变色、水渍等明显损伤,如最易发生的黄色斑点,很难去掉,并容易招致蠧蚀,为日后收藏留下隐患。清代周二学在《赏延素心录》[10]中说:“书画不装潢,既干损绢素;装潢不精,又剥蚀古香。”(书画不装裱,就很快使绢面或纸心受到损坏;装裱的不精美,又会侵蚀书画原有古色古香的韵味。)由此说明,要想书画保持永久,便于欣赏、收藏、流传,必须及时装裱。而装裱技术的高低、绫绢色彩的选择与装裱形式的设计直接影响到书画作品的艺术效果。

(2)古画重裱要慎重

古代书画装裱艺术家多次指出:书画不是残破到一定程度就不必重裱,而重裱将有害无益。清代陆时化曾说:“书画不遇名手装池,虽破烂不堪,宁包好藏之匣中,不可压以他物,不可性急而付拙工。性急而付拙工,是灭其迹也。”[11]明代周嘉胄在《装潢志》中说:“前代书画,传历至今,未有不残脱者。苟欲改装,如病笃延医,医善,则随手而起;医不善,则随剂而毙。所谓‘不药当中医’,不遇良工,宁存故物。”[7] (先前历代的书画作品流传到今天,没有不残破脱落的。如果想要对古迹进行重新装裱,就如同人在病重时求医问药。医生医术高明,就会药到病除,而医术低劣,滥用药物,病人可能因此丧命。所以,乱用药不如不用药,这也是一种合理的医法,同样,在没有遇到技艺精湛的装裱师时,宁可保存古迹的原样,以免使之遭损毁。)

这都反映出古人对书画重裱是持慎重态度的,这对于保护书画神采起着重要的作用。装裱技艺的高低,实际关系到书画艺术的存亡。装裱人员只有把技能提高到一定的高度,才不致使稀有的古迹毁于手下。

参考文献:

[1] 张彦远:《历代名画记》沈阳:辽宁教育出版社,2001,30.

[2] 周密:《齐东野语•绍兴御府书画式》北京:中华书局出版,1987,93.

[3] 冯鹏生:《中国书画装裱技法》北京:工艺美术出版社,2002,11-27.

[4] 中国书画装裱工艺学院书画装裱研究室:《中国书画装裱艺术》齐鲁书社,2002,121-301.

[5] 冯增木:《中国书画装裱》山东:科学技术出版社,1990,23.

[6] 唐昭钰:《中国书画装裱技法》黄山书社出版,1990,53-55.

[7] 周嘉胄:《田君.装潢志图说.山东》画报出版社,2003,11-30.

[8] 故宫博物院修复厂裱画组:《书画的装裱与修复》北京:文物出版社,1983.

[9] 张天心、杨嘉树:《中国书画装裱艺术大典》国际文化出版公司,1995,64.

[10] 吴春龙:《浅谈中国书画装裱的重要性》古代书画,2007,(5):58.

[11] 陆时化:《书画说铃•书画说》

此文章发表于《文物鉴赏与鉴定》2017年第二期

此文章转载需要经作者或本网页同意